Трематодоз плотоядных животных, вызываемый гельминтами семейства Alariidae, подотряда Strigeata. Половозрелые алярии локализуются в переднем отделе тонкого кишечника дефинитивных хозяев, а личинки (метацеркарии) — в мышцах и во внутренних органах амфибий и млекопитающих (собак, кошек, норок, куниц, соболей, хорьков и др.).

Возбудитель. Трематода Alaria alata в стадии имаго достигает в длину 2,4—4,4 мм и в ширину 1,2—2,1 мм. Передняя часть тела плоская, задняя — цилиндрическая. Характерный признак трематоды — наличие заметных ушковидных образований вокруг ротовой присоски. Половые органы занимают заднюю часть гельминта. Метацеркарии из органов и тканей резервуарных хозяев достигает в длину 0,4—0,5 мм и в ширину 0,2 мм. Яйца овальной формы, размерами (0,107…0,131)х(0,063…0,093) мм.

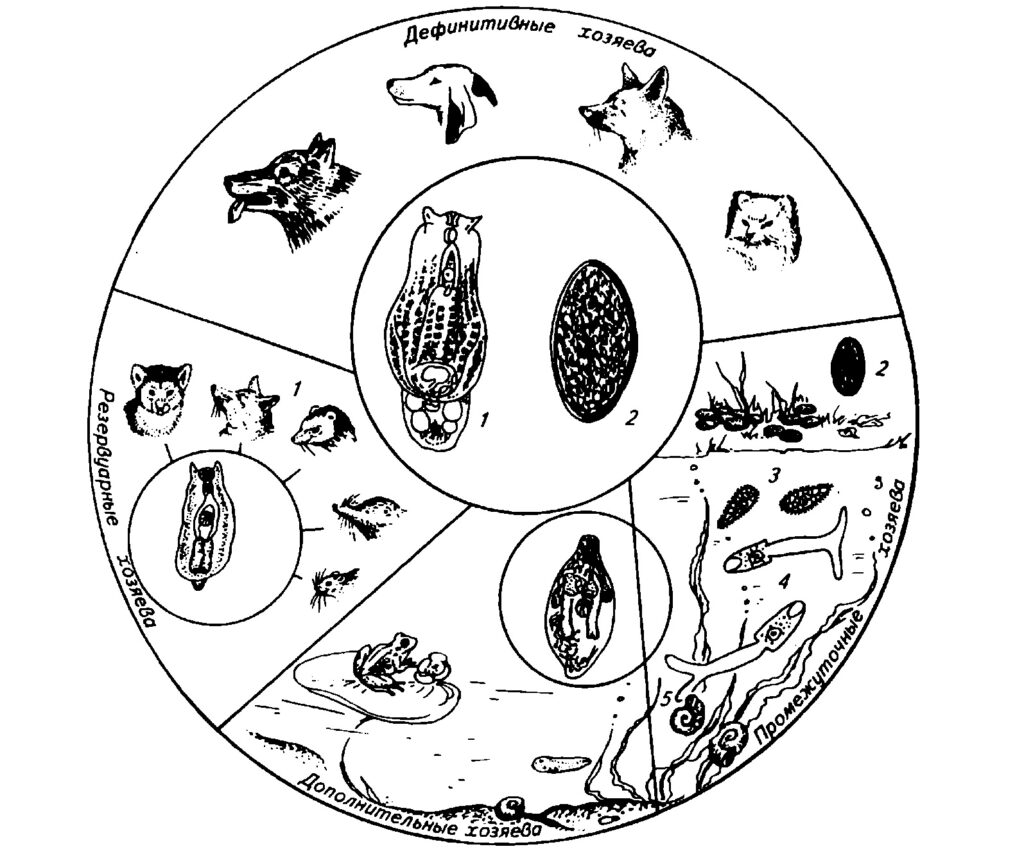

Биология развития. Развитие трематоды происходит с участием трех хозяев: дефинитивных (собака, волк, лисица, песец), промежуточных (пресноводные моллюски из рода Planorbis) и дополнительных (лягушки, головастики). Кроме того, в биологии развития алярии значительную роль играют резервуарные хозяева — грызуны (рис. 1).

В тонком кишечнике дефинитивных хозяев гельминты продуцируют яйца, которые с фекалиями выбрасываются наружу, где при температуре 21—27 °С в яйце за 11—12 сут формируются мирацидий. В воде они активно внедряются в ножку моллюска (P. planorbis, P. vortex) и развиваются партеногенетическим путем с образованием церкариев с раздвоенным хвостовым концом. Этот процесс завершается при 22—24 °С за 37—45 сут, при 18—19 °С за 70—80 сут. Затем церкарии покидают организм моллюска и в воде при встрече с головастиками и лягушками внедряются в их тело, где формируются метацеркарии.

Дефинитивные хозяева заражаются при поедании лягушек и головастиков. Часто лягушек и головастиков поедают резервуарные хозяева из семейства куньих (соболь, ласка, норка, куница и др.), а дефинитивные хозяева заражаются при поедании мяса и внутренних органов последних. В кишечнике дефинитивных хозяев алярии достигают стадии имаго за 32—45 сут.

Эпизоотологические данные. Аляриоз плотоядных — довольно широко распространенное заболевание как на территории нашей страны, так и в странах ближнего зарубежья.

Широкому распространению гельминта способствует разнообразие видов дефинитивных и резерву арных хозяев. Опасность заразиться данным гельминтозом имеют бродячие и охотничьи собаки. Последним часто скармливают тушки различных зверей — резерву арных хозяев.

Немаловажную роль в распространении трематоды играют высокая устойчивость яиц к условиям внешней среды, а также продолжительность жизни метацеркариев в теле промежуточных и разнообразных резерву арных хозяев.

Патогенез и симптомы болезни. Взрослые алярии прикрепляются своими присосками к слизистой тонкой кишки, оказывают механическое воздействие, обусловливая атрофические и дистрофические процессы.

В результате нарушается секреторно-моторная функция кишечника. Метацеркарии из резервуарных хозяев локализуются в виде цист в жировой ткани брюшной и грудной полостей, в мышечной ткани, реже на сердце, на стенке аорты, в почках, в зобной железе, под плеврой и в лимфатических узлах, что вызывает морфофункциональные изменения в соответствующих органах и тканях.

По месту локализации взрослых алярий и метацеркариев различают две формы заболевания: кишечный аляриоз, вызываемый половозрелыми гельминтами, и метацеркарный — вызываемый личиночной стадией трематоды.

В основном у животных клинически регистрируют кишечную форму. При интенсивной инвазии у собак нарушаются функции пищеварения (поносы, плохая переваримость кормов, энтериты), лисята часто гибнут.

Иммунитет и патологоанатомические изменения при аляриозе почти не изучены.

Диагностика. Диагноз на аляриоз ставят с учетом эпизоотологических данных, симптомов болезни (кишечная форма) и лабораторных исследований. Фекалии исследуют флотационным способом с насыщенным раствором гипосульфита натрия и сернокислой магнезии (920 г на 1 л воды), где обнаруживают яйца трематоды. Посмертный диагноз устанавливают на основании/нахождения в тонком отделе кишечника большого количества алярий. У резервуарных хозяев в различных органах и тканях выявляют метацеркариев, заключенных в цисты.

Лечение. При аляриозе рекомендован бромистоводородный арекалин собакам в дозе 0,002 г/кг, лисицам в дозе 0,01 г/кг. Его применяют после 16—18 ч голодной диеты индивидуально с молоком или болтушкой.

Вероятно, окажется эффективным применение политрема и гексихола в тех же дозах, что и при описторхозе животных.

Профилактика и меры борьбы. С целью профилактики аляриоза собакам и лисицам не следует скармливать тушки резервуарных хозяев (соболь, хорек, норка, куница и др.). В теплое время года собак, лисиц и песцов необходимо содержать в условиях, предотвращающих контакты с промежуточными хозяевами паразита. Пушных зверей содержат в клетках и шедах с приподнятыми сетчатыми полами. Фекалии больных животных обезвреживают сжиганием, обработкой хлорной известью или подвергают биотермической обработке. В неблагополучных хозяйствах за 3—4 нед до гона проводят плановую дегельминтизацию.